Bei einer Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft erzählte Amos Hausner, der Sohn von Gideon Hausner, dem Hauptankläger im Eichmann Prozess, aus einer persönlichen Sicht vom Leben und Wirken seines Vaters. Er hat die Probleme des Anklägers Gideon Hausner geschildert, die Überlebenden des Holocaust in den Zeugenstand zu bewegen. Die persönliche Aufarbeitung des Holocaust fiel vielen Überlebenden sehr schwer. Viele waren sich sicher, dass sie nicht aussagen könnten. Zu gross war der Horror, den sie tief in sich begraben hatten, um ihn für die Anklage aufzubearbeiten.

Der Eichmann Prozess habe Israel geprägt, sagt mir Talia, eine Sozialwissenschaftlerin aus Tel Aviv. Die Holocaustberlebenden erfuhren in Israel eine subtile Form der Abwertung, da ihre Erfahrungen als Opfer nicht zum Selbstverständnis der Pioniere passte. Erst der Prozess brachte die Mauer aus Schmerz und Scham zum Einsturz und integrierte die Überlebenden der Shoa in den jüdischen Staat.

Ein inzwischen verstorbener Bewohner des Heims, Moshe Givon, hatte beim Eichmann Prozess ausgesagt. Als er mir das erste Mal seine Häftlingsnummer auf seinem Arm zeigte, erklärte er, dass diese sich nie abwaschen liesse. Als er nach Israel gekommen sei, habe er sich lange geschämt für die Nummer. Auch im Hochsommer sei er nur langärmlig aus dem Haus gegangen.

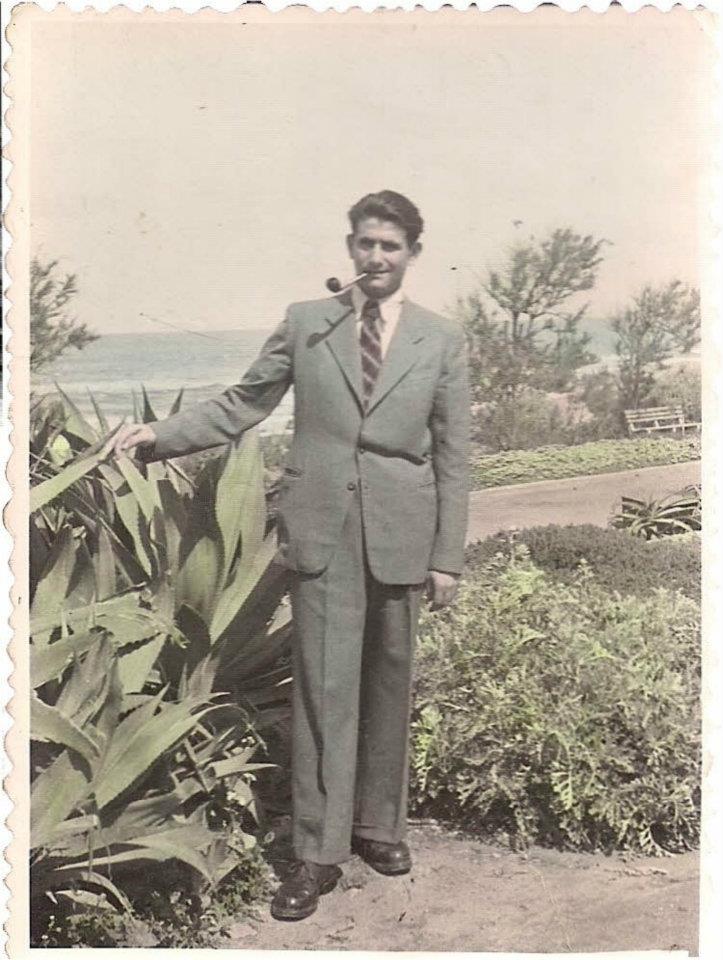

Moshe Givon, geborener Wertzberger stammte aus Borșa irgendwo zwischen Galizien, der Bukowina und den Karpaten. Aus einer Region, in der die Herrschaft ständig wechselte und den Juden niemals freundlich gesinnt war. Moshe ist 1925 als neuntes von zehn Kindern geboren. Seine Muttersprache war jiddisch. Seine Eltern waren steng gläubige Chassiden und Moshe ging als Bub zwei Mal am Tag in die Synagoge und wurde ansonsten in einem Cheder, einer traditionellen Religionsschule unterrichtet. Drei Schwestern und ein Bruder von Moshe wanderten bis 1932 nach Palästina aus. Aus zionistischen Motiven, wie er sagte.

Bei Ausbruch des Krieges lebten neben ihm noch zwei Schwestern und eine 6jährige Kusine von ihm im Haus seiner Eltern.

Nachdem die Stadt 1940 von Rumänien an Ungarn fiel, wurde er von ungarischen Sicherheitskräften auf der Strasse angegriffen. Moshe erinnerte sich, wie Juden nach Machtübernahme durch die Ungarn in manchen Fällen totgeschagen und aus Zuegen geworfen worden seien.

Moshe erinnerte sich, wie er mit anderen arbeitsfähigen Juden zwei Mal die Woche zu Strassenarbeiten gezwungen wurde.

Im März 1944 keimte in Borșa und der ganzen Gegend die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Moshe erzählte, dass sie in Borșa vom Krieg in Polen wussten und vom Massenmord an den Juden, nicht aber vom ganzen Ausmass der Judenvernichtung. Von Auschwitz hätten sie nicht gewusst.

Doch im April 1944 kamen die Deutschen nach Ungarn.

Deutsche Truppen, erinnerte sich Moshe, hätten ihre Hand nicht an die Juden gelegt. Die „Arbeit“ hätten die ungarische Polizei und Armee gemacht.

Er gab an, Bilder im Kopf zu haben, die ihn jeden Abend vor dem Einschlafen verfolgen würden. In den 80er Jahren hätte er erstmals, im Rahmen einer Behandlung, über die traumatischsten aller Ereignisse reden können.

Am Tag nach Pessach 1944 seien die Juden aus Borșa aus ihren Häusern getrieben worden, erinnerte sich Moshe. Ein ungarischer Polizist habe seinem Vater mit der Pistole bedroht und Geld verlangt.

Die Juden wurden in der Synagoge der Stadt eingepfercht. Es sei unerträglich eng gewesen, erzählte Moshe. Wer einen Platz zum sitzen fand, gehörte zu den absolut begünstigten. An Schlaf sei nicht zu denken gewesen. In der Synagoge seien sie einige Tage festgehaten worden. Jeder habe sich gefragt, welches Schicksal ihn erwarte. Die Männer hätten pausenlos gebetet. Nach einigen Tagen wurden die Juden aus Borșa ins Ghetto Visho deportiert. Dort wurden Männer gezwungen, sich zu rasieren. Es war das este Mal, dass Moshe seien Vater weinen sah. Den solzen Mann, der in der Armee Österreich-Ungarns gedient hatte.

Das Ghetto sei vergrössert und verkleinert worden und schliesslich kam die Ankündigung das Ghetto würde geräumt werden. Den Juden im Ghetto Visho wurde erzählt, es ginge nach Yugoslawien. Tatsächlich gingen die Transporte nach Auschwitz. Moshe war mit seinen Eltern und Schwestern und seiner 6jährigen Cousine im ersten Transport. Am Bahnhof stiegen sie in die Viehwaggons des Zuges. Seinen Eltern fiel das Einsteigen schwer. Die Waggons waren überfüllt. Und der Zug bewegte sich nicht. Zwei Tage lang stand der Zug. Ein weiteres Bild, das Moshe nie wieder aus dem Kopf ging. Und als sie dann nach Birkenau kamen stand der Zug erneut für lange Zeit. In der Zeit begriff Moshe den Terror der Deutschen. Je länger sie in den Viehwaggons zusammengedrängt waren, desto sehnsüchtiger warteten sie darauf, diese endlich verlassen zu dürfen. Egal wohin.

Als sie ausstiegen, nahm Moshe seine kleine Cousine an die Hand. Bei der Selektion sah er seinen Vater und seine Mutter und seine Schwestern das letzte Mal. Auch seine kleine Cousine.

Moshe wurde mit anderen Arbeitstauglichen aufgefordert sich auszuziehen. Einer rannte davon und wurde erschossen. Nachdem sie sich ausgezogen hatten, wurden ihnen alle Haare entfernt. Dann bekamen sie blau-weiss gestreifte Häftlingskleidung und wurden sie in eine Sammelstelle gebacht, wo sie die Nacht ausharren mussten ohne zu schlafen. Am Morgen wurden sie ins Lager gebracht. Auf dem Weg begann ein Mithäftling – ein Mann, der ebenfalls aus Borșa kam – wieder und wieder zu sagen das dies alles „nicht gut“ sei. „Nicht gut“. Bei der Selektion wurde er von seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern getrennt. „Das ist alles nicht gut. Nicht gut“.

Inmitten des Mordens und Sterbens sah Moshe gelangweilte Wächter. Er sah Soldaten gähnen während er sich fragte, welcher Tod auf ihn warte.

Nach einigen Tagen wurden sie in strömendem Regen nach Auschwitz überführt. „Arbeit macht frei“ stand auf dem Torbogen, durch den sie das Lager betraten.

Er kam in Block 6A. In der Nacht wurde er tätowiert. Es hätte sehr weh getan, erinnert er sich. Das er zum ersten Mal nach Tagen ein Stück Brot bekam. In Auschwitz sei er fortan nur noch mit der Nummer gerufen worden.

Nach drei Tagen wurde seine Nummer mit 150 anderen Nummern zum Appell gerufen. Nachdem sie zwei Stunden regungslos standen, wurden sie mit einem Lastwagen ins Lager Lagisza gebracht.

Dort folgten etwas mehr als zwei Monate harter Arbeit, Auszehrung und harter Schläge. Appele. Kapos. Mitgefangene, die verschwanden.

Und regelmässig seien die Arbeitsunfähigen ausselektiert worden.gemagert gewesen sei, dass er nicht mehr sitzen konnte sei er für die Gaskammern ausselektiert worden. Nackt hätte er mit einer Gruppe weiterer Ausselektierter auf seine Deportation gewartet. Doch der Lastwagen, der sie holen sollte, kam nicht. Die der Gaskammer geweihten wurden zurückbeordert. Der nächste Tag war Sonntag. Er bieb am Leben.

Eine von mehreren Ereignisse in Lagisza, an die er sich gut erinnerte war ein russischer Luftangriff. Ein Metallstück einer Bombe fiel in das Lager. Ein Gefangener hob es auf und küsste es und wurde dafür erschosssen. Ein anderer wurde für ein Vergehen am Lagerein- und ausgang für Alle sichtbar aufgehängt und hängen gelassen.

Die Zwangsarbeit, die er zu verrichten hatte, bestand im Aufbau einer Reifenfabrik. Das Essen bestand aus einem Stück Brot mit etwas Margarine, etwas Marmelade am Morgen und wässriger Suppe am Abend.

Moshe bestand nur noch aus Haut und Knochen. Er wog nur noch etwas über 30 Kilo. Täglich starben Mitgefangene an Hunger oder an Schlägen.

Nach etwas mehr als zwei Monaten wurde er in ein weiteres Lager gebracht. Jaworzno, wo die Zwangsarbeit Kohle Bergbau war.

Moshe erzählte, das er viele Schläge einstecken musste. Jeder Peitschenhieb brannte wie Feuer auf dem Körper an dem sich bereits kein Fleisch mehr befand.

Mit der Zeit sei er Apathisch geworden.

Es wurde Winter und die Zwangsarbeiter starben in Massen.

An einem Tag brach sich Moshe den Fuss. Er kam in den HKB – Häftlingskrankenbau, wo er weggeschickt wurde. Am nächsten Tag kehrte er in den HKB zurück. Auch auf die Gefahr hin in die Gaskammern geschickt zu werden. Er bekam einen Gips. Auch als er ihm abgenommen wurden, konnte er immer noch nicht auftreten. Er ging in den Krankenbau zurück. Dort wurde ihm gesagt, er käme in die Gaskammern. Doch an dem Tag wurde der Betrieb der Gaskammern gestopt. Er bekam wieder einen Gips. Eines Nachts wurde das Lager aus der Luft angegriffen. Als die Zwangsarbeiter in ein anderes Lager verlegt werden, blieb er mit anderen Verletzten zurück. Als die Russen kamen, küsste er ihnen die Füsse.

Moshe Givon gelangte mit Hilfe der Bricha über einen yugoslawischen Hafen nach Palästina. Oder vielmehr zunächst nach Zypern. Als er schliesslich doch ans Ziel kam traf er seinen Bruder und seine Schwestern.

Moshe wurde für die Palmach Brigade Har’El rekrutiert. Er kämpfte Seite an Seite mit vielen anderen Holocaustüberlebenden gegen die Belagerung Jerusalems

Er erinnert sich an eine Schlacht um Latrun, bei dem viele seiner Kammeraden gestorben sind. Latrun überschaute den Versorgungsweg nach Jerusalem und ohne die Einnahe Latruns war die Blockade Jerusalems nicht zu durchbrechen. Die Schlacht war bereits der dritte gescheiterte Versuch Latrun einzunehmen.

Moshe Givon war einer von vielen Juden, die mit einer Nummer am Arm in den Kampf für den Staat gezogen sind. Er wusste, dass mit dem jüdischen Staat nicht weniger als die jüdische Existenz auf dem Spiel stand.

Sein Bruder, der den Krieg in russischer Gefangenschaft überlebte und auch nach Erez Israel auswanderte, fiel im Unabhängigkeitskrieg.

Moshe heiratete Tova, geborene Greta Strulowicz aus Bukarest und bekam mit ihr zwei Kinder. Moshe arbeitete bei der Stadtverwaltung Ramat Gan, Tova bei der Jewish Agency. Moshe sang ihr Zeit seines Lebens jeden Tag ein Liebeslied.

Das Paar war gut mit dem Ehepaar Sarah und Israel Dinari befreundet.

Die Geschichte ihres Vaters ist als vierstündiges Interview ins Filmarchiv von Steven Spielberg aufgenommen worden. Tali wünscht sich, dass möglichst viele Menschen die Geschichte hören. Als sie dem Vater vor einigen Jahren eröffnete, dass sie nach Berlin gehen wolle, sei er strikt dagegen gewesen, erzählt Tali. Um ihn zu überzeugen, sagte sie ihm, dass er es als seinen Sieg über die Nazis ansehen könne, wenn seine Tochter mit dem Davidstern um den Hals, durch Berlin laufe. Für jeden sichtbar.

Natürlich sei die nachfolgende Generation von der Frage der Mittäterschaft ausgenommen, sagt sie. Doch sehe sie Deutschland – als Nachfolgestaat des Dritten Reichs – in der besonderen Verantwortung, Antisemitismus nie wieder den Weg zu bereiten. Nach allem, was passiert sei, müsse Deutschland an der Seite Israels stehen. So wie ihr Vater gestorben sei, so merkt sie an, würden bald auch die letzten noch verbliebenen Zeugen sterben. Es liege in der Verantwortung der Deutschen, die Geschichte nicht zu verdrängen und die Lehren daraus nicht zu vergessen. Diesbezüglich ist sie aber äußerst pessimistisch. Als sie vor wenigen Monaten erneut in Berlin war, hielt sie die Kette mit dem Davidstern unter ihrer Bluse versteckt.

Text: Oliver Vrankovic